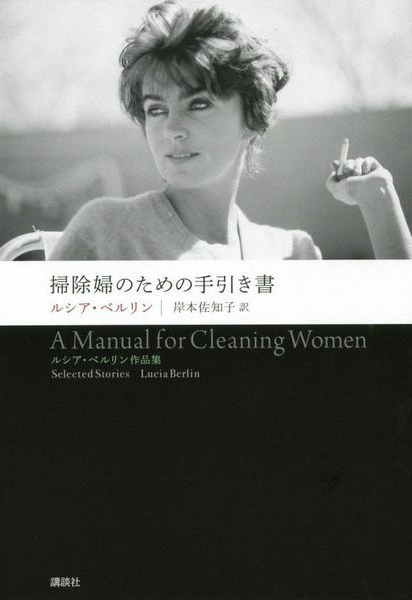

TOKYO FMの「パナソニック・メロディアス・ライブラリー」で紹介されており気になり購入。2004年に亡くなっているアメリカ人の女性作家。表紙に写真が掲載されているのですが、女優かと思うほどムードのある美人です。ルシア・ベルリンが描く小説は文体は軽みはありつつも、その内容は深く重い。アルコール依存症、虐待、いじめ、身体の障害、チリでの生活、離婚、結婚、刑務所など、全てが自身の経験を元にしているというのは驚きで、その迫真はきっとそこからくるものなのでしょう。

以下24編の短編が掲載されています。

「エンジェル・コインランドリー店」「ドクターH.A. モイニハン」「星と聖人」「掃除婦のための手引き書」「わたしの騎手」「最初のデトックス」「ファントム・ペイン」「今を楽しめ(カルペ・ディエム)」「いいと悪い」「どうにもならない」「エルパソの電気自動車」「セックス・アピール」「ティーンエイジ・パンク」「ステップ」「バラ色の人生(ラ・ヴィ・アン・ローズ)」「マカダム」「喪の仕事」「苦しみ(ドロレス)の殿堂」「ソー・ロング」「ママ」「沈黙」「さあ土曜日だ」「あとちょっとだけ」「巣に帰る」

「エンジェル・コインランドリー店」

アル中のインディアン「トニー」の話。語り手の名前は「ル・チーア」で著者自身であると思わせます。愛の営みを「いっしょに笑う」と表現するエスキモーの話、列車を鉄の馬車に例えるのはブラックジョーク的、インディアン独特のユーモア、トニーが気を失い、コインランドリー客の若い女の子、遠い日、チリで出会った富豪の描写があり、突然の幕切れに驚く。全編読むとこれを一番に持ってきた理由がわかるルシア・ベルリンらしいお話。

「ドクターH.A. モイニハン」

みんなに嫌われていた、多分メイミーと私以外、歯科医の祖父の話。差別主義者、わがまま、傍若無人ぶりが描かれた後の、祖父が自分のために作った入れ歯を入れるため、わたしが歯を全部抜くのを手伝う場面が壮絶だけど笑える。流れる血、「抜けえ!」と叫ぶ祖父、椅子がぐるぐる回転してしまい血を床にふりまく祖父、ティーバッグを噛ませ止血、失禁、ドラキュラ役で有名なベラ・ルゴシ、「父さん、いい仕事をしたわね」と言いながら最後に突き放す母の一言が素晴らしい。置いてきぼり感が堪りませんね。

「掃除婦のための手引き書」

内容は掃除夫たち手引書、生態、行動がユーモアを交えて描かれますが、突如数行のみ挿入される「ター」という人物。だんだん死んでしまった恋人だということが予想され、主人公も自殺願望を持っている。途中で飼い猫とは決して馴れ合わないこと、犬とはつとめて仲良くすること、初日は家具を全部少し間違って戻すなど掃除夫たちへの手引きも書かれています。ターに言われた「サンパブロ通りに似ているからお前が好きだよ(ターはバークレーのゴミ捨て場に似ている)」という表現がとても面白い。最後に描写されるお客はスウエーデン人のミセス・ヨハンセン、このユニークで楽しい人物も半年前に夫を亡くしている。無くなったパズルの1ピースを見つけ最後は二人で笑い合う。また場面が変わり最高の1フレーズ。これも突然。悲しい余韻の後に感じるカタルシス。素晴らしい。

「わたしの騎手」

とても短い話、人間であるはずの騎手が、怪我をきっかけに私の中で馬に変わっていく不思議。やはり最後の畳み掛けるような一段が最高。

「どうにもならない」

アル中女性の夜中に酒がなくなる恐怖を描く。店が開くまでの二時間の緊迫。車の鍵は息子に管理されている。子供にばれないように、警官に怪しまれないように。足はフラフラ、息が切れ、失神寸前。ヴィックスの風邪用シロップは青い死。目玉や骨はわかるが、髪の毛が痛むというのは凄い。酒は好きだが、アル中経験はないけれども、読んでいて辛い文章の連続。ウォッカのアルコールの優しさが体のすみずみまでしみわたり、泣く。子供たちが起き出し余裕の表情。最後の段がまた最高。

「セックス・アピール」

わたしの従姉の美人のベラ・リンについて。飛行機の気圧の変化でブラジャーが破裂(爆発)。地元では新聞にしょっちゅう掲載されるくらいの美人。街にやってきた有名ゴルファーと付きうために策をめぐらします。わたしは「セックスそのものについては、なんだか怒ることと関係あるみたいと思って」いるほど初心。素晴らしい表現です。ストッキングの後ろのシームが曲がっているのがセックス・アピール。ゴルファーとのセックス・アピール対決も見所。ベラ・リンが化粧室に言っている間のゴルファーと私の短いやりとりもゾワゾワして良い。この段の最後の1行も振るっている。ベラはゴルファーとデートに出かけ、私は家に。「うちの娘は一番の別嬪」だから当然という叔母に「ちがうよ、セックス・アピールだよ」と言うわたしが面白い。散りばめられる小さな悪意が心地よさを感じさせるのも素敵。

「マカダム」

濡れいている時はキャビアそっくりで、踏むとガラスのかけらみたいな、だれかが氷をかじっているみたいな音がする。お友だちの名前みたいな気がするもの、それが「マカダム」。確かに口ずさみたく呪文のような言葉です。言葉のセンスに脱帽!

「喪の仕事」

この本の中で最も好きな一編です。こちらも掃除婦の話で、最近死んだ、うんと年寄りの黒人の郵便屋の家の片付けをした時のこと。そこにツンとした娘(姉)と終始にこやかな息子の二人がやってきます。その二人と掃除婦のやり取りから、お母さんがアイロンをトーストサンドを作ったり、コーンドビーフをのすのに使っていたことなど、生前の家族の様子が明らかになっていきます。「死には癒しの力があり、死は人に許すことを教える」。最後の「わたしは床を掃き、空っぽの家のドアに鍵をかけ、出ていった。という一文が多くの含みを感じさせて深い余韻を残します。掃除婦の話、良いですね!

「さぁ土曜日だ」

この本の中で最も普通の小説らしい作品でしょうか。わかりやすいと言えばわかりやすい。刑務所の囚人たちと気っ風の良い素敵な国語教師ミセス・ベヴィンズの交流が描かれます。カリスマ性をもつ「CD」は皆の憧れで、感受性、文才も凄い。「アートは幸せを冷凍保存する」という言葉が心に残りました。表題の「さぁ土曜日だ」は文集のためにCDが創作した、ギャングに殺された弟チンクの話。開かれたパーティにはCDは来ない。CDの決意は全員が知っているが、どうすることもできない切なさ。

「あとちょっとだけ」

ため息も、心臓の鼓動も、陣痛も、オーガズムも、隣り合わせた時計の振り子がじきに調和するように、同じ長さに収斂する。一本の木にとまったホタルは全体が1つになって明滅する。太陽は昇ってまた沈む。月は満ちそして欠け、朝刊は毎日6時35分きっかりにポーチに投げ込まれる。最初の美しい一段が全てを語る。癌で死んだ妹サリーの話。人を「ロスト」する悲しみと不思議。悲しいことは沢山ありますが、自分と無関係に、確実に日々は進行していきます。

作者の体験がベースということもあり、どれも生命力に溢れた作品たち。命を削って書いているような強い印象を受けるものもあり、作者がいなくなっても残り続ける文章の力を感じます。死、アルコール依存など内容は暗いものが多いのですが、作者の小気味よい文章、ユーモアがその闇を抑えているようです。愛、思いやり、優しさとか世間に溢れた感情とは全く別物の、深くて暗い人間的な温かみを感じるものばかり。歌舞伎ではありませんが、最後のぶっ返りも気持ち良く、中毒性のある小説でございました。

コメント